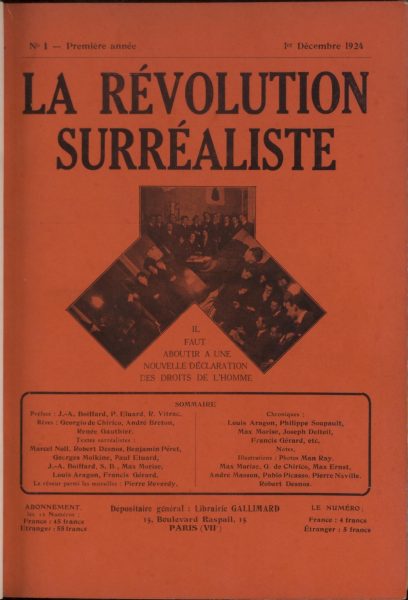

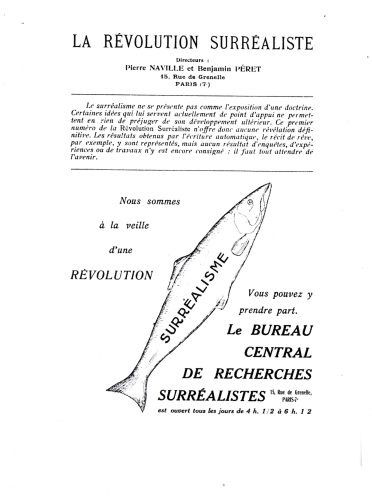

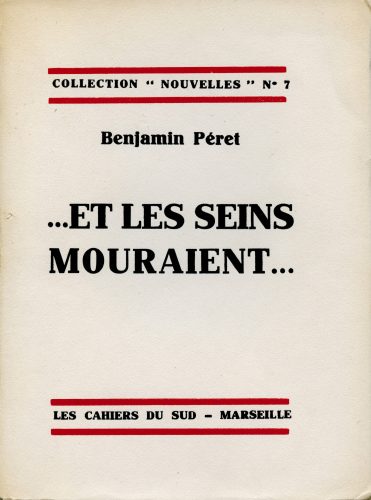

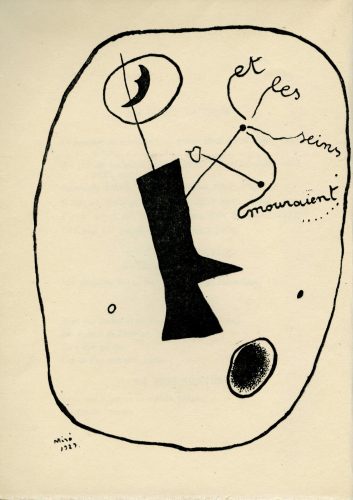

La direction du numéro 1 de la revue La Révolution surréaliste (1er décembre 1924) est confiée à Pierre Naville et Benjamin Péret, jugés comme « les plus intégralement animés du nouvel esprit et les plus rebelles à toute concession », rappelle Breton dans ses Entretiens de 1952.

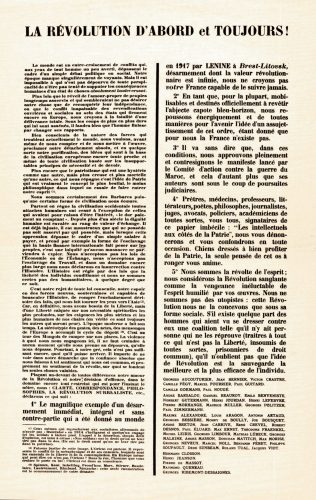

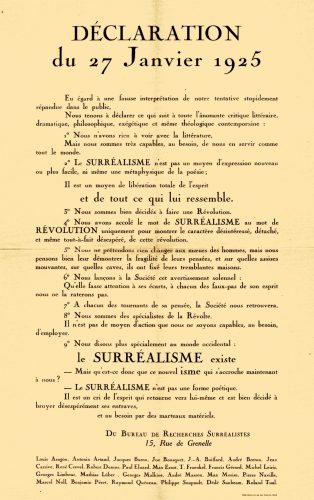

Ce terme de révolution est alors tout frémissant des nouvelles et des espoirs qui viennent de l’Est portés par la révolution d’Octobre 1917. Breton s’enflamme pour le Lénine écrit par Léon Trotski. La liberté signifie concrètement une révolution mondiale et, indissolublement, une nouvelle disponibilité du langage délivré de tout ce qui le ligotait au plan moral ou esthétique. La vie ne saurait changer tant qu’on l’exprime à l’aide de mots et de phrases confirmant les systèmes d’oppression qui façonnent la réalité au profit d’une minorité exploitant le plus grand nombre.

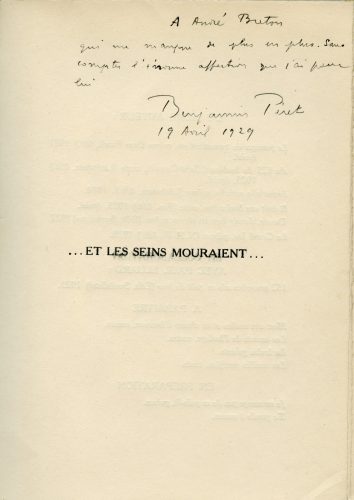

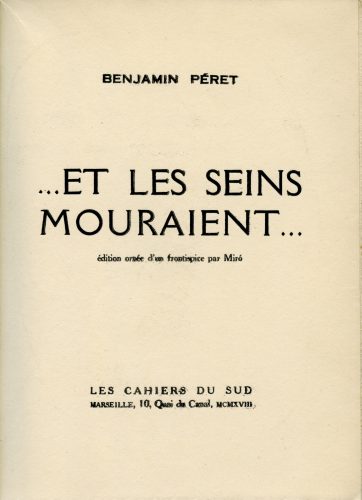

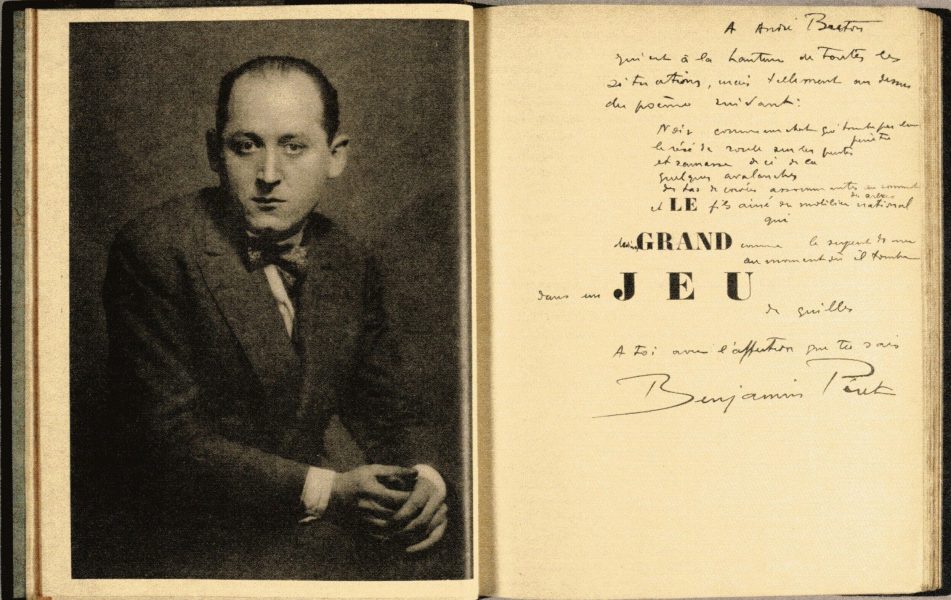

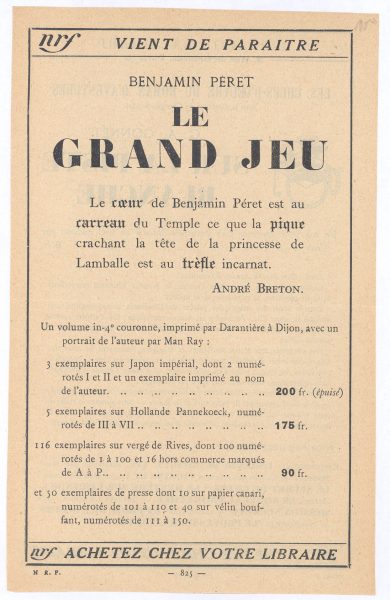

L’automatisme constitue le cœur du projet surréaliste tel que le formule Breton dans le Manifeste du surréalisme de 1924. Péret le met en œuvre dans les poèmes réunis dans Le Grand jeu (1928) ou dans des contes débridés. Que se passe-t-il dans l’écriture automatique tel que Péret la pratique ? Breton nous éclaire à ce propos en prenant pour exemple, dans son Anthologie de l’humour noir, le conte de son ami intitulé Les Parasites voyagent. « Tout est délivré, tout poétiquement est sauvé par la remise en vigueur d’un principe généralisé de mutation, de métamorphose. »

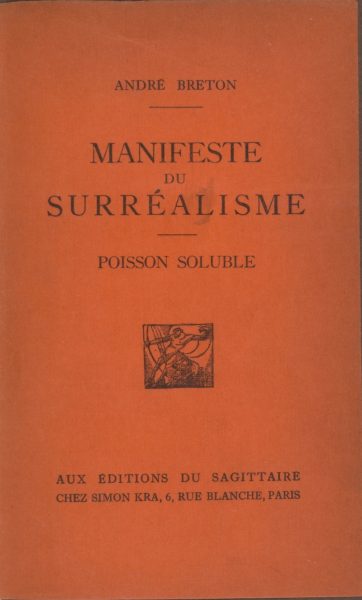

Le Manifeste du surréalisme

Le temps était aux aurores boréales invisibles dans les salles d’attente du dictionnaire

Tu lançais le Manifeste du surréalisme comme une bombe explosant en vol de paradisier faisant le vide dans la basse-cour…

Toute une vie

Chère imagination, ce que j’aime surtout en toi, c’est que tu ne pardonnes pas.

Le seul mot de liberté est tout ce qui m’exalte encore. Je le crois propre à entretenir, indéfiniment, le vieux fanatisme humain. Il répond sans doute à ma seule aspiration légitime. Parmi tant de disgrâces dont nous héritons, il faut bien reconnaître que la plus grande liberté d’esprit nous est laissée. À nous de ne pas en mésuser gravement. Réduire l’imagination à l’esclavage, quand bien même il y irait de ce qu’on appelle grossièrement le bonheur, c’est se dérober à tout ce qu’on trouve, au fond de soi, de justice suprême. La seule imagination me rend compte de ce qui peut être, et c’est assez pour lever un peu le terrible interdit ; assez aussi pour que je m’abandonne à elle sans crainte de me tromper (comme si l’on pouvait se tromper davantage).

André Breton, Manifeste du surréalisme, Paris, éditions du Sagittaire, 1924.

Au départ, l’accent de la revue est mis sur le surréalisme pur – le surréalisme, disons, à l’état natif – et c’est ce qui en a fait confier la direction à Pierre Naville et Benjamin Péret, qui peuvent être tenus alors pour les plus intégralement animés du nouvel esprit et les plus rebelles à toute concession.

André Breton, Entretiens, Paris, Gallimard, « Le Point du jour », 1952.

L’écriture automatique allait multiplier les merveilles que l’œil ouvert dissipait

Toute une vie

L’Écriture automatique

Faites-vous apporter de quoi écrire, après vous être établi en un lieu aussi favorable que possible à la concentration de votre esprit sur lui-même. Placez-vous dans l’état le plus passif, ou réceptif, que vous pourrez. Faites abstraction de votre génie, de vos talents et de ceux de tous les autres. Dites-vous bien que la littérature est un des plus tristes chemins qui mènent à tout. Écrivez vite sans sujet préconçu, assez vite pour ne pas retenir et ne pas être tenté de vous relire. La première phrase viendra toute seule, tant il est vrai qu’à chaque seconde il est une phrase, étrangère à notre pensée consciente, qui ne demande qu’à s’extérioriser. Il est assez difficile de se prononcer sur le cas de la phrase suivante ; elle participe sans doute à la fois de notre activité consciente et de l’autre, si l’on admet que le fait d’avoir écrit la première entraine un minimum de perception. Peu doit vous importer, d’ailleurs, c’est en cela que réside, pour la plus grande part, l’intérêt du jeu surréaliste. Toujours est-il que la ponctuation s’oppose sans doute à la continuité absolue de la coulée qui nous occupe, bien qu’elle paraisse aussi nécessaire que la distribution des nœuds sur une corde vibrante. Continuez autant qu’il vous plaira. Fiez-vous au caractère inépuisable du murmure. Si le silence menace de s’établir pour peu que vous ayez commis une faute : une faute, peut-on dire, d’inattention, rompez sans hésiter avec une ligne trop claire. À la suite du mot dont l’origine vous semble suspecte, posez une lettre quelconque, la lettre l par exemple, toujours la lettre l, et ramenez l’arbitraire en imposant cette lettre pour initiale au mot qui suivra.

André Breton, Manifeste du surréalisme, Paris, éditions du Sagittaire, 1924.

Qui donc parmi les lecteurs de ce journal n’a pas été frappé par l’étrange poésie qui se dégage de ses rêves ! Qui n’a pas vécu pendant son sommeil une ou plusieurs vies trépidantes, tourmentées, autrement plus réelles et plus prenantes que la misérable vie quotidienne ? Avant de dormir et de rêver n’avez-vous pas été étonnés, alors que vous étiez plongés dans une sorte de somnolence, des idées, des images, des phrases qui vous venaient à l’esprit et vous révélaient à vous-mêmes des préoccupations qu’à l’état de veille vous ne vous connaissiez point ? Vous avez pu en outre constater que le même phénomène se produit aussitôt que vous laissez votre esprit errer à l’aventure. C’est que là la conscience est abolie ou presque. La raison est rentrée dans sa niche et ronge son os éternel.

Il suffit donc de chasser cette chienne de raison et d’écrire sans s’arrêter, sans tenir compte de la bousculade des idées. Plus n’est besoin de savoir ce qu’est un alexandrin ou une litote. Prenez une main, du papier, de l’encre et un porte-plume avec une plume neuve et installez-vous confortablement à votre table. Maintenant oubliez toutes vos préoccupations, oubliez que vous êtes marié, que votre enfant a la coqueluche, oubliez que vous êtes catholique, que vous êtes commerçant et que la faillite vous guette, oubliez que vous êtes sénateur, que vous êtes disciple d’Auguste Comte ou de Schopenhauer, oubliez l’antiquité, la littérature de tous les pays et de tous les temps. Vous ne voulez plus savoir ce qui est logique et ce qui ne l’est pas, vous ne voulez plus rien savoir que ce qu’on va vous dire. Écrivez le plus vite possible pour ne rien perdre des confidences qui vous sont faites sur vous-même et surtout ne vous relisez pas. Vous remarquerez bientôt qu’au fur et à mesure que vous écrivez, les phrases viennent plus rapides, plus fortes, plus vivantes. Et si par hasard vous vous trouvez subitement arrêtés, n’hésitez pas, forcez la porte de l’inconscient et écrivez la première lettre de l’alphabet par exemple. La lettre A en vaut une autre. Le fil d’Ariane reviendra de lui-même.

Benjamin Péret, « L’Écriture automatique », 1929.

Ainsi l’automatisme chez Breton me paraît de nature verticale. Je veux dire que les phrases dictées sont autant de messages debout, sans liens apparents entre eux, autant de phrases de réveil mises bout à bout : il y a un jour et une nuit entre chacune d’elles. Au lieu que chez Péret les phrases se lient l’une à l’autre très étroitement : l’écriture automatique me semble dans ce cas, de nature horizontale. D’où des textes automatiques qui, chez Breton, sont beaucoup plus proches de poèmes et chez Péret de récits. Si Breton jalonne la « forêt de symboles » chère à Baudelaire, de superbes monolithes dressés comme de « vivants piliers », Péret le sourcier découvre les résurgences du langage qui coule, intarissable, sous le sol instable des apparences.

Claude Courtot : « Les Grains d’un même épi André Breton-Benjamin Péret », Cahiers Benjamin Péret, n° 2, septembre 2013.

Benjamin Péret, tant qu’il agence lui-même des contes et des poèmes où pour la première fois éclate vraiment le burlesque de la vie moderne […], est, je ne m’en cache pas, l’un des hommes que j’éprouve le plus d’émotion à connaître. Je vais parfois jusqu’à lui envier son manque remarquable de « composition » et ce perpétuel à vau-l’eau.

André Breton, Les Pas perdus, Paris, Gallimard, 1924.

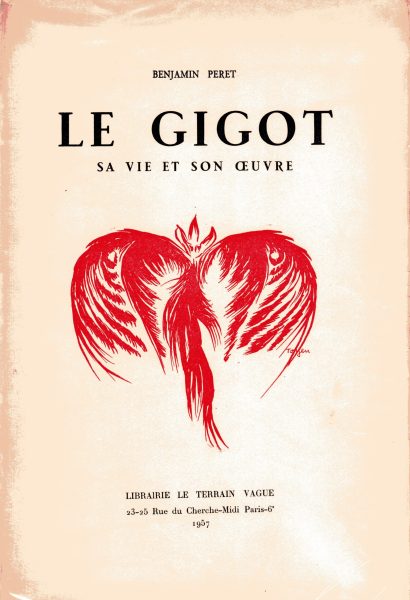

AGLAÉ S'ENNUIE DEVANT UNE FRAISE DES BOIS

Aglaé, jambes et seins nus, s’en allait droit vers le baobab planté depuis le 14 juillet au milieu de la place de la République en guise d’arbre de la Liberté. Mais, ô stupeur ! l’arbre était toujours à la même distance d’Aglaé et ce n’était point l’horizon. Elle arrêta un autobus, monta sur le siège du chauffeur qu’elle jeta à terre, embraya et partit à fond de train vers le baobab. Le baobab accéléra sa marche de façon à maintenir la distance qui le séparait de l’autobus. La poursuite dura jusqu’à la nuit tombante. On était maintenant dans une vaste plaine marécageuse que bordaient au sud une douzaine de vespasiennes hautes comme des cathédrales. Aglaé sentait confusément que l’air se peuplait d’êtres mystérieux qui tenaient de la feuille morte et de l’oiseau de mer. De temps à autre, une goutte d’eau lui mouillait la joue ou le nez et un cri comparable au sifflement de la vapeur sous pression troublait la sérénité de l’air nocturne. C’était comme un remous de bruits. Une rafale de sable passait, puis le calme revenait et c’était comme une lettre qui, tombant d’une enseigne, rend le mot illisible.

Aglaé se tordait les pieds de rage. Elle ne comprenait pas qu’elle pût échouer dans une entreprise aussi simple que de rejoindre un baobab. Elle hurlait des injures : « Bernot ! Fixe ! Architecte ! Dubonnet ! Sabot ! Infirmière ! Empereur ! Pied de mouton ! » Elle arrachait des touffes d’herbes qu’elle jetait dans la direction du baobab qui inclinait ses maîtresses branches en signe de remerciement.

Toute la nuit se passa ainsi. Au lever du jour cinq femmes nues, tenant à la main une trompe d’automobile, coururent autour du baobab en jouant de leur trompe puis s’étendirent à ses pieds et continuèrent leur musique jusqu’à l’arrivée d’un boxeur qui courait en donnant dans le vide des swings et des uppercuts. Une roue le suivait qui, au lieu de rouler, avançait par bonds de 15 ou 20 mètres. L’arbre s’enfuit alors, suivi du boxeur et de la roue, derrière qui l’autobus roulait à toute allure. Ce dernier parvint à accélérer sa marche. Il renversa d’abord la roue qui s’aplatit avec le bruit d’un beefsteak qu’on jette sur une table. À son tour le boxeur fut rejoint, écrasé et devint une tache d’huile au milieu de la plaine. L’autobus d’Aglaé n’était plus qu’à dix mètres du baobab qui commençait à perdre ses feuilles et à sentir mourir ses branches. L’autobus n’était plus qu’à cinq mètres : les branches du baobab tombaient. Plus qu’à trois mètres : un tremblement convulsif l’agitait. Plus qu’à un mètre. Le baobab sentit alors la nécessité d’un effort surhumain. D’un élan désespéré, il arracha ses racines du sol : il en jaillit pour ainsi dire comme la balle d’un fusil, s’éleva à dix mètres de hauteur et flotta comme un drapeau au sommet d’un mât, puis, d’un pas guilleret – ses branches et feuilles ayant repoussé – il s’en alla allègrement vers sa destinée, ayant oublié que l’autobus, son ennemi, le suivait à dix mètres au-dessous de lui. Vers midi le baobab éprouva le besoin de toucher terre afin de déjeuner. En atterrissant il aperçut à vingt mètres derrière lui l’autobus qui arrivait à toute vitesse. Impossible de fuir. Le baobab jura : « Jambon à cornes ! » et tenta, mais en vain, de quitter le sol à nouveau. Et l’autobus n’était plus qu’à deux mètres de lui… Alors domptant sa répugnance, il s’enfonça dans la terre comme un couteau vengeur dans une poitrine traîtresse et disparut au grand étonnement d’Aglaé dont l’autobus s’arrêta net. Cette fois le baobab était tranquille. Il se multiplia par dix et les dix baobabs s’en furent tranquillement en faisant moutonner la plaine comme un bateau qui passe dans une eau calme. Toutes les taupes qui vivaient dans cette plaine, effrayées par ce tapage souterrain auquel elles n’étaient pas habituées, sortirent de leurs taupinières et entourèrent l’autobus dont les bandages disparurent en quelques secondes.

De fureur, Aglaé se mangea tous les orteils du pied gauche, ce qui dura trois jours et trois nuits. Après quoi le soleil se leva comme un condamné à mort, enleva sa chemise et fit de la gymnastique suédoise pendant plus d’une demi-heure à la stupeur des quatre points cardinaux qui y perdaient leur latin et se regardaient dans le blanc des yeux comme quatre nègres. Le soleil ayant terminé ses exercices de gymnastique remonta le moteur de l’autobus qu’Aglaé avait démonté subrepticement pendant ce temps-là en braillant :

J’ai un carburateur rateur rateur qui tourne à la vapeur vapeur vapeur Il boit du café café café du café crème du café crème

Et elle scandait sa chanson en frappant à grands coups de poing sur les parois de l’autobus, tant et si bien que celui-ci finit par rendre un son creux et le poing d’Aglaé s’enfonça dans un morceau de graisse malodorante dont elle eut beaucoup de peine à se défaire.

Le moteur était prêt à fonctionner. Le soleil se mit au volant, embraya et s’en fut, laissant Aglaé à ses chansons. Un vieillard sortit de terre et dit : – Corne, cornichon, cornemuse. Voilà ! Comprends-tu ? Aglaé se retourna et vit un olivier qui perdait ses olives comme je perds mes cheveux et recommença à chanter. Un bouc sortit de terre, brouta une feuille d’olivier, miaula longuement et dit à Aglaé : – La corne vient du cornichon dont on fait la cornemuse. As-tu compris ? Aglaé leva la tête, vit une pie qui reprisait ses chaussettes, lui dit : « Tais-toi, baobab ! » et partit d’un immense éclat de rire.

Benjamin Péret 1925, Le Gigot sa vie et son oeuvre, Librairie Le Terrain vague, 1957.

« Aglaé s’ennuie devant une fraise des bois », extrait de Le Gigot, sa vie et son œuvre, lu par José Pierre et Emma Mena

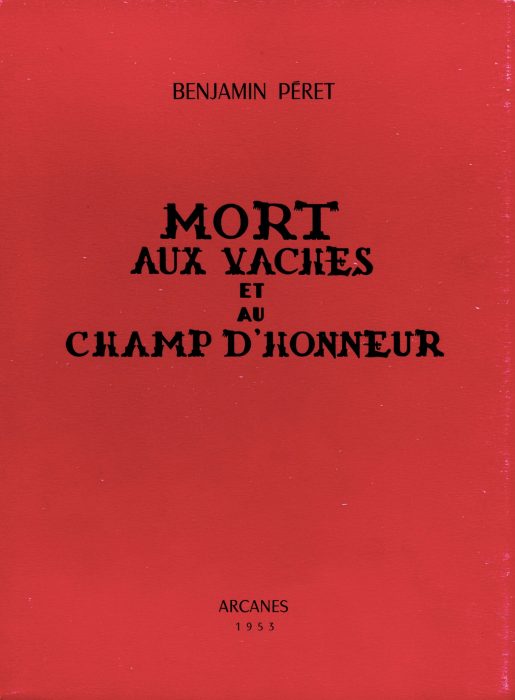

ICI L'ON RASE GRATIS

Chambre des Députés.

M. LE PRÉSIDENT. — La parole est à Mlle Lanterne.

MLLE LANTERNE. — Je ne songe pas seulement à l’attitude que pourront prendre les gigots, mais je constate que plusieurs israélites qui s’étaient fait inscrire dans la discussion du projet de loi relatif à l’ouverture d’une caisse de camemberts, ont, maintenant que vous avez fixé à aujourd’hui le ravalement des nez camus, reporté leur inscription à une date ultérieure. Nous devons néanmoins ravaler ces nez dont le souvenir hante les auditeurs des tribunes, les modeler avec art afin qu’ils épousent les formes harmonieuses d’une brosse à reluire. Cependant, Messieurs, il y a deux manières de ravaler les nez. La manière la plus simple consiste à les frotter avec une râpe à fromage jusqu’à ce qu’il en sorte quelques dizaines de fourmis ; mais ce n’est pas la manière la plus rationnelle. Je pense, avec un certain nombre de nos collègues, qu’en les roulant tout d’abord dans la farine, puis en les faisant macérer dans le vinaigre, on obtient des brosses à reluire d’une qualité très supérieure…

M. LE MARCHAND DE BALAIS. — Mais depuis qu’on emploie le vinaigre pour le vernissage des pavés, il s’enfuit dès qu’on veut le saisir. M. le Ministre des Tiroirs pourrait-il nous indiquer brièvement les mesures qu’il compte prendre pour arrêter le vinaigre ?

M. LE MINISTRE DES TIROIRS. — Il nous suffira de réquisitionner quelques filets à papillons.

MLLE LANTERNE. — Quels filets à papillons ? Des filets en ébonite ?

M. LE MINISTRE DES TIROIRS. — Non, mademoiselle, en anguilles sèches.

MLLE LANTERNE. — Mais ce n’est pas tout, la question du vinaigre pose avant tout le problème de l’alcoolisme chez les meubles anciens. Au cours de la précédente législature quelques collègues avaient réussi à faire adopter par cette assemblée un projet de loi limitant à un litre la consommation d’alcool par an et par meuble ancien. Mais depuis la promulgation de cette loi, les puisatiers du Midi ont inventé un moyen très ingénieux de tourner la loi et d’enivrer comme par le passé tous les meubles qui le désiraient. Vous n’avez pas été sans remarquer avec un certain étonnement que, dès les premiers mois de l’année passée, nos importations de conserves de puces se sont accrues dans d’énormes proportions. Hé bien ! Messieurs, c’est grâce à ces puces que la loi est constamment violée, car vous n’ignorez pas que ces puces enivrent de la même manière que…

LOHENGRIN. — …Vous confondez avec les géraniums.

M. LE PRÉSIDENT. — Il fait nuit.

MLLE DÉMOLIE. Oui, la nuit est pleine de sources de prunes qu’il s’agit de capter pour alimenter nos locomotives en feuilles mortes balayées par un vent contraire. Mais il faut d’abord diriger les vents de plomb qui faussent la monnaie quoiqu’elle reste obstinément sourde aux objurgations du bœuf gros sel, des fesses et des chiens savants qui résolvent des équations du second degré en se battant en duel sur une plaque tournante dont la vitesse de rotation est exactement proportionnelle à celle d’un cheveu courant après une bicyclette. Le cheveu rejoindra la bicyclette un jour où il pleuvra des baraques foraines dans une peau de saucisson. (Vifs applaudissements.)

Une voix à gauche. — Cultivez des cornemuses !

Cultivez des cornemuses ! Le peuple a faim et réclame des lumières de bois blanc.

LE MARCHAND DE BALAIS. — Nous n’en finirons jamais si le béton armé attend les passants au coin des rues désertes pour leur planter un cerisier dans le ventre.

Il faut absolument racler le poitrail des chameaux jusqu’à ce qu’ils chantent une valse viennoise.

Benjamin Péret, Mort aux vaches et au champ d’honneur, édition Arcanes, 1953.

« Ici l’on Rase Gratis », extrait de Mort aux vaches et au champ d’honneur, enregistré au Théâtre de l’Usine, Eragny-sur-Oise, 1994. Réalisation : Sophie Guénebaut et Ludovic Tac

« Le langage a été donné à l'homme pour qu'il en fasse un usage surréaliste »

Il fallait – on va voir pourquoi je pèse mes mots – il fallait un détachement à toute épreuve, dont je ne connais bien sûr pas d’autre exemple, pour émanciper le langage au point où d’emblée Benjamin Péret a su le faire. Lui seul a pleinement réalisé sur le verbe l’opération correspondante à la « sublimation » alchimique qui consiste à provoquer l’ « ascension du subtil » par sa « séparation d’avec l’épais ». L’épais, dans ce domaine, c’est cette croûte de signification exclusive dont l’usage a recouvert tous les mots et qui ne laisse pratiquement aucun jeu à leurs associations hors des cases où les confine par petits groupes l’utilité immédiate ou convenue, solidement étayée par la routine. Le compartiment étroit qui s’oppose à toute nouvelle entrée en relation des éléments significateurs figés aujourd’hui dans les mots accroît sans cesse la zone d’opacité qui aliène l’homme de la nature et de lui-même. C’est ici que Benjamin Péret intervient en libérateur.

Jusqu’à lui, en effet, les poètes les plus grands s’étaient comme excusés d’avoir vu « très franchement une mosquée à la place d’une usine » ou avaient dû prendre une attitude de défi pour affirmer qu’ils avaient vu « une figue manger un âne ». Ils semblent, en proférant de telles paroles, garder le sentiment qu’ils commettent un viol, qu’ils profanent la conscience humaine, qu’ils enfreignent le plus sacré des tabous. Avec Benjamin Péret, au contraire, cette sorte de « mauvaise conscience » a pris fin, la censure ne joue plus, on excipe du « tout est permis ». Jamais les mots et ce qu’ils désignent, échappés une fois pour toutes à la domestication, n’avaient manifesté une telle liesse. Il n’est pas jusqu’aux objets manufacturés que les objets naturels ne réussissent à entraîner dans la sarabande, les uns et les autres rivalisant de disponibilité. On est absolument quitte avec la vieillerie, avec la poussière. La joie panique est revenue. C’est toute la magie dans un verre de vin blanc :

ce vin qui n’est blanc qu’au lever du soleil parce que le soleil lui met la main dans les cheveux

Tout est délivré, tout poétiquement est sauvé par la remise en vigueur d’un principe généralisé de mutation, de métamorphose. On ne se borne plus à célébrer les « correspondances » comme de grandes lueurs malheureusement intermittentes, on ne s’oriente et on ne se meut que par une réalisation ininterrompue d’accords passionnels. J’en parle de trop près comme d’une lumière qui, jour par jour, trente ans durant, m’a embelli la vie. L’humour jaillit ici comme de source.

André Breton, « Benjamin Péret, 1899-1959 », Anthologie de l’humour noir.

LE GRAND JEU

J’IRAI VEUX-TU

Il était une grande maison

sur laquelle nageait un scaphandrier de feu

Il était une grande maison

ceinte de képis et de casques dorés

Il était une grande maison

pleine de verre et de sang

Il était une grande maison

debout au milieu d’un marécage

Il était une grande maison

dont le maître était de paille

dont le maître était un hêtre

dont le maître était une lettre

dont le maître était un poil

dont le maître était une rose

dont le maître était un soupir

dont le maître était un virage

dont le maître était un vampire

dont le maître était une vache enragée

dont le maître était un coup de pied

dont le maître était une voix caverneuse

dont le maître était une tornade

dont le maître était une barque chavirée

dont le maître était une fesse

dont le maître était la Carmagnole

dont le maître était la mort violente

Dites-moi dites-moi où est la grande maison

Benjamin Péret, Le Grand Jeu, Paris, Gallimard, 1928.

« J’irai veux-tu », extrait de Le Grand Jeu, lu par André Breton

« Les Puces du champ », extrait de Le Grand Jeu, lu par André Breton

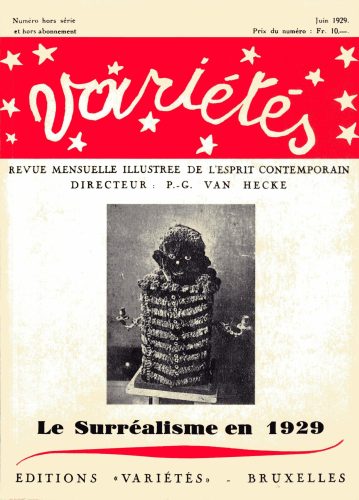

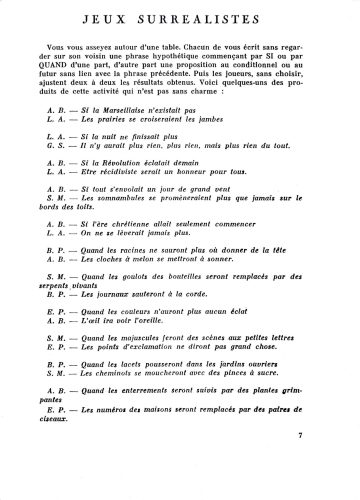

JEUX SURRÉALISTES

Vous vous asseyez autour d’une table. Chacun de vous écrit sans regarder sur son voisin une phrase hypothétique commençant par SI ou par QUAND d’une part, d’autre part une proposition au conditionnel ou au futur sans lien avec la phrase précédente. Puis les joueurs, sans choisir, ajustent deux à deux les résultats obtenus.

Voici quelques-uns des produits de cette activité qui n’est pas sans charme :

Benjamin Péret — Quand les racines ne sauront plus où donner de la tête

André Breton — Les cloches à melon se mettront à sonner.

Elsie Péret — Quand les couleurs n’auront plus aucun éclat

André Breton — L’œil ira voir l’oreille.

Benjamin Péret — Quand les lacets pousseront dans les jardins ouvriers

Suzanne Musard — Les cheminots se moucheront avec des pinces à sucre.

« Le Surréalisme en 1929 », Variétés, n° spécial, juin 1929.

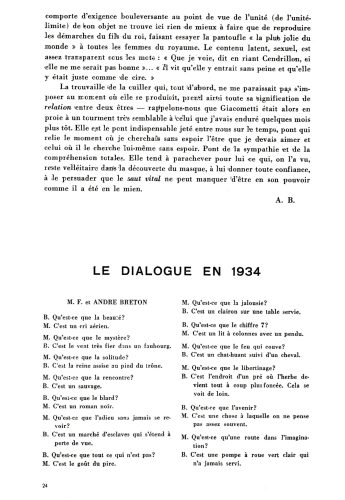

LE DIALOGUE EN 1934

André Breton et Benjamin Péret

P. Qu’est-ce que la jeunesse ?

B. C’est un filou.

P. Qu’est-ce que la psychanalyse ?

B. C’est Castor et Pollux.

P. Qu’est-ce que le socialisme dans un seul pays ?

B. C’est une charrette dans une ornière.

P. Qu’est -ce qu’Ubu ?

B. C’est du désordre.

B. Qu’est-ce que la société ?

P. C’est de la moisissure.

Intervention surréaliste, Documents 34, nouvelle série n° 1, juin 1934.

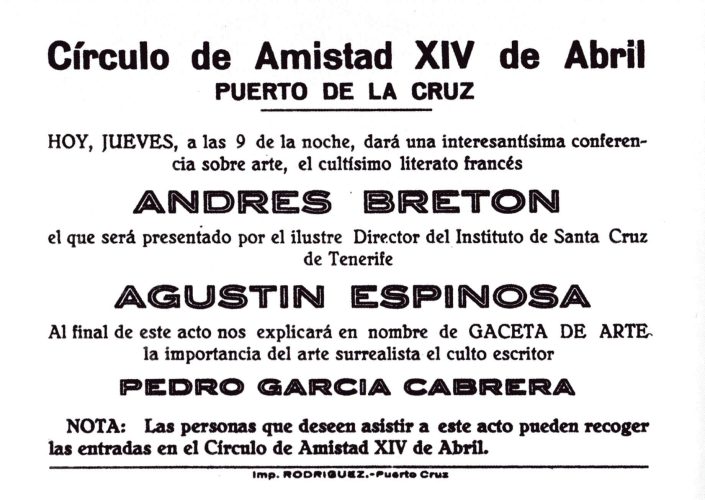

De Prague à Tenerife

La volonté d’accélérer l’internationalisation du surréalisme se fait jour dans les fréquents déplacements de plusieurs d’entre nous. À Prague, où je me rends avec Éluard, aux Canaries avec Péret, à Londres où nous nous retrouvons nombreux, les conférences, les interviews, les échanges d’idées en vue d’une plus complète unification des efforts se succèdent sans interruption. Au terme de chacun de nos séjours hors de France est d’ailleurs publié en deux langues, un Bulletin international du surréalisme qui mesure l’étendue de l’accord réalisé…

André Breton, Entretiens, 1952, Paris, Gallimard, « Le Point du jour », 1952.

LE SURREALISME INTERNATIONAL

Le surréalisme, après s’être imposé ici comme l’unique mouvement progressif surgi depuis la guerre, devait, pour ne pas se dessécher, sortir du cadre étroit des frontières de ce pays et prendre une figure internationale. Révolutionnaire, le surréalisme tend à s’infiltrer dans tous les pays, comme la dialectique matérialiste à laquelle il est intimement lié. Après la Belgique, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, le Japon, le Danemark, voici le Pérou, où vient de se former un groupe surréaliste dont la première manifestation a été une exposition groupant des œuvres de : Jaime Dvor, César Moro, Carlos Sotomayor, Maria Valencia, etc., exposition accompagnée d’un catalogue où l’on trouve des textes et des poèmes de Rafo Mendez, César Moro, Julio Sotomayor et Westphalen. En outre, nos amis péruviens annoncent la publication d’une revue : El uso de la palabra. Cette manifestation n’a pas été du goût du maniaque de l’invention – Vicente Huidobro – qui se croit toujours plagié par les trouvailles d’autrui et consacre cette fois tout un pamphlet à calomnier César Moro.

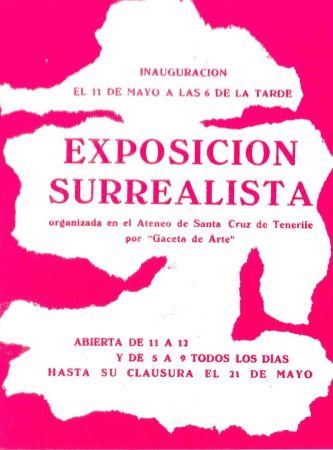

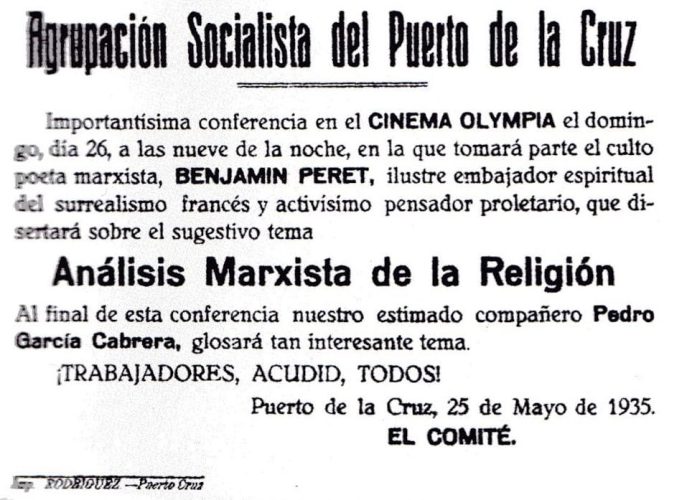

En Angleterre vient de se publier, sous la signature de David Gascoyne, un manifeste surréaliste dont quelques extraits sont reproduits ici même et qui laisse présager la formation prochaine d’un groupement surréaliste. Enfin, au printemps dernier, une série d’interventions surréalistes se sont produites aux Canaries, à Tenerife, où s’édite la revue d’Eduardo Westerdahl : Gaceta de Arte. Pour la première fois, une exposition surréaliste collective a été présentée et a reçu du public et de la presse espagnols un accueil chaleureux. Breton et moi avons donné des conférences : l’un sur le surréalisme, les rapports de l’art et la politique, l’autre sur la religion, devant une assistance nombreuse et préoccupée au plus haut point des problèmes de notre temps. Les rédacteurs de Gaceta de Arte ont apporté à notre effort une adhésion sans réserves. C’est Domingo Pérez Minik qui écrit : « Nous devons convenir qu’en Occident, de tous ces mouvements d’avant-garde quelque chose reste essentiellement vivant, fécond et subversif : le mouvement surréaliste ». Ailleurs c’est Eduardo Westerdahl qui dit du surréalisme : « Il s’agit d’un art fort, étrange, et il nous est réservé la grande joie de le voir et de le voir expliqué pour la première fois en Espagne », Pedro Garcia Cabrera, Domingo Lopez Torres et Agustín Espinosa se sont également prononcés dans le même sens et ont signé avec nous un manifeste qui constitue une plate-forme d’action commune et compose le n° 2 du Bulletin international du surréalisme. Sa parution imminente répondra victorieusement à ceux qui doutent encore de la vitalité et de la virulence du surréalisme, quoique cette vitalité et cette virulence soient surabondamment démontrées par nos adversaires eux-mêmes. En effet, à Tenerife, il a suffi que fût annoncée la projection de L’Âge d’Or pour que la réaction cléricale de l’île fût prise de crises d’épilepsie et réussît, par une campagne de provocations et de calomnies, à faire interdire cette projection. Mais il est hors de doute que cette brimade aura pour conséquence immédiate d’attirer au surréalisme de nouvelles sympathies parmi les intellectuels révolutionnaires espagnols et fortifiera tous ceux qui s’en réclament dans leur opposition envers la bourgeoisie.

Benjamin Péret, Cahiers d’Art, n° 5-6, 10e année, 1935.

ADIEU À TENERIFE

Tout le monde connaît cette angoisse des adieux, quand avec la fumée du train le quai de la gare disparaît dissimulé par un mouchoir de femme qui fuit à toute volée comme un oiseau effrayé. C’est ainsi que nous avons abandonné Tenerife, hier soir, André Breton et moi. L’île, que nous n’avons pas vue s’effacer de l’horizon, pénétrait notre rêve et se saignait de blanc comme la chevelure du cactus de vos montagnes, l’île sera désormais une amante, où tous mes désirs tenteront de se fixer. Les trois semaines que j’ai passées parmi vous sont pour moi comme l’arc-en-ciel pour le paysage qui se souvient de l’averse qu’il vient de recevoir. Mon cher ami Oscar Dominguez me parlait souvent de votre pays que je savais déjà merveilleux, et que j’admire plus encore maintenant que je le connais un peu mieux. Mais j’emporte encore à Paris un souvenir magnifique des gens que j’ai rencontrés ici, les camarades de Gaceta de Arte et de l’Ateneo de Santa Cruz de Tenerife, et je ne veux pas oublier non plus la presse dont l’accueil cordial reflète une indépendance qui contraste avec la vénalité des journaux français. Et quand, déjà engagé dans une autre agitation, je retournerai à ces jours baignés de soleil, c’est à Tenerife que je penserai, à son ciel, à ses fleurs et à ses femmes qui rivalisent avec elles.

Benjamin Péret, La Prensa, samedi 1er juin 1935